Kinostart Spotlight: „Sonic“ und der Fluch der Videospielverfilmungen

Jede neue Kinowoche bringt zahlreiche neue Filme in die Multiplexe und Programmkinos des Landes. Manchmal ist die Auswahl derart groß und unübersichtlich, dass man den Überblick verliert. Beim „Kinostart Spotlight“ werfen wir einen Blick auf einen ausgewählten Neustart der anstehenden Kinowoche und auf eine Besonderheit dieses Films. Die Filmographie eines Regisseurs, die Eigenheiten eines Genres, die Buch- oder Comicvorlage. Heute rast ein blauer Igel durch den Spotlight-Artikel. Und trägt eine große Menge Ballast mit sich herum. Denn schon seit den 1990er Jahren versuchen sich Filmemacher an der Umsetzung von Videospielstoffen für die große Leinwand – und scheitern immer wieder grandios.

Diese Woche startet mit „Sonic the Hedgehog“ ein rasantes Hochgeschwindigkeitsabenteuer für die ganze Familie. Auch, wenn es das erste eigenständige Abenteuer des Cartoon-Igels auf der Leinwand ist, ist der knuddelige Charakter wohlbekannt. Wer die vergangenen Jahrzehnte nicht hinterm Popkultur-Mond gelebt hat, ist auf irgendeine Weise schon einmal in den Windschatten der rasenden Ikone geraten. Seit 1991 ist Sonic das Maskottchen des damals noch als wichtiger Konsolenhersteller tätigen Unternehmens Sega. Im selben Jahr raste die Figur schon durch ihr erstes Jump&Run auf dem Sega Mega Drive. Sega mag es mittlerweile nur noch als Entwicklungsstudio geben, das sorgte aber für eine umso größere Verbreitung der Marke „Sonic“. Mittlerweile gibt es unzählige Videospiele unterschiedlicher Genres auf so ziemlich allen Plattformen, mehrere TV-Serien und unüberschauber viel Merchandise. Ja, Sonic ist ein Star. Und es ist ein Wunder, dass es erst jetzt zum ersten eigenen Kinofilm gekommen ist. Doch vielleicht hatten alle Beteiligten ja auch Angst vor dem Videospielverfilmungsfluch.

Geheimwaffe Jim Carrey? Ob der beliebte Komiker – nach langer Zeit mal wieder im Blödelmodus aktiv – für eine gewisse Qualität bei „Sonic“ sorgen kann?

@ Paramount Pictures

Wer Sonic sagt, muss auch Mario sagen. Denn bereits zehn Jahre, bevor sich Sega ein Maskottchen zulegte, brachte Videospielriese Nintendo einen hüpfenden Klempner ins Spiel. Im Arcade-Hit „Donkey Kong“ durfte der Spieler mit dem hammerschwingenden Jumpman eine Königin aus den Fängen des titelgebenden Affen-Schurken befreien. Aus Jumpman wurde recht schnell Mario, das Hobby „Prinzessinnen retten“ blieb bis heute gleich. Schnell schrieb das rot-blau tragende Dickerchen Popkultur-Geschichte, zeigte mit seinen 2D-Jump&Runs auf dem NES und SNES, wie nehazu perfekte 2D-Plattformer auszusehen haben, krempelte mit „Supar Mario 64“ mal eben das ganze Genre um. Mario ist Maskottchen, Mario ist Wegweiser, Mario ist popkulturelles Allgemeingut. Videospielfans kennen und verehren den Schnauzbartträger genauso wie Leute, die rein gar nichts mit der interaktiven Kunstform am Hut haben. Und so ist es nicht überraschend, dass der Mann mit der roten Kappe auch in Sachen „Videospielverfilmungen“ Vorreiter war – und wie so viele, die nach ihm kommen sollten, auf fast jeder Ebene scheiterte.

Dystopie – vor und hinter der Kamera

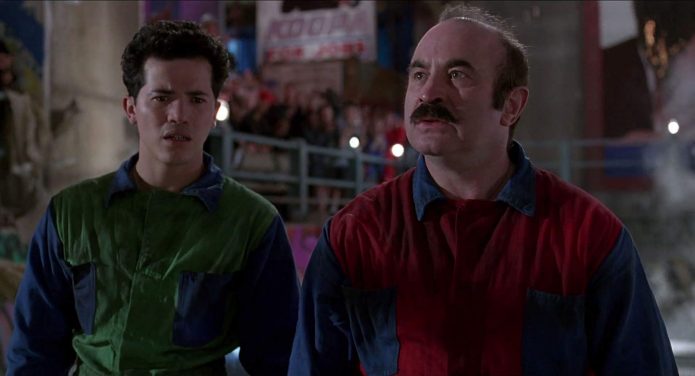

„Super Mario Bros.: Der Film“ hatte etwas, was ein Großteil der nachfolgenden Videospieladaptionen nicht hatte: Einen Regisseur mit einer eigenen Vision. Rocky Morton kannte die Mario-Games der 80er und frühen 90er dank seiner Kinder gut. Ihm war bewusst, dass die Spiele lediglich eine dünne Rahmenhandlung besaßen, wundervolle Gameplay-Momente und Spaß am Spiel standen im Vordergrund. Also dachte er nach. Und erfand eine ganz neue Story um zwei Klempner-Brüder in Manhatten, die irgendwie über die Runden kommen müssen. Über eine düstere Parallelwelt, die von humanoiden Dinosauriernachfolgern bewohnt ist. Über König Koopa, der eine Prinzessin entführt, um unsere Welt und seine Welt zu einer zu vereinen. Es sollte satirisch werden, dystopisch, cyberpunkig. Es wurde letztlich ein heilloses Durcheinander

Statt buntes Pilzkönigreich düsteres Cyberpunk-Setting – Immerhin dürfen Mario und Luigi zeitweise ihre gewohnten Farben tragen.

@ Highlight Film

Was war passiert? Etwas, das viele Filmemacher immer wieder über sich ergehen lassen müssen: Es wurde sich eingemischt. Neue Drehbuchautoren kamen und gingen, Morton wurden nach und nach die Zügel aus der Hand gerissen, mit dem Schnitt hatte er schließlich rein gar nichts mehr zu tun. Er trat an, um seine eigene Vision der Super Mario Brüder auf die Leinwand zu bannen, doch Studio und Produzenten verloren den Mut und den Glauben an das Projekt. Düstere Atmosphäre, Sozialkritik, bizarres Charakterdesign und Horrorelemente waren nicht prädestiniert dafür, die Massen in die Kinos zu locken. Vor allem nicht die Fans der kunterbunten Vorlage und Familien. Also arbeiteten Regisseur und Geldgeber gegeneinander. Und so prasseln im fertigen Werk Fetzen der mortonschen Vision und bereits früh fertiggestellte Cyberpunkkulissen auf unpassende Slapstickmomente. Immer wieder kippt die Atmosphäre. Zu keiner Zeit wirkt diese erste Videospielverfilmung wie aus einem Guss.

Dabei hat Morton eigentlich etwas ganz Richtiges gemacht: Aus einer kaum narrativen Vorlage etwas ganz Eigenes. Ob dieses Eigene nun wirklich das Richtige war, darüber kann man vortrefflich streiten. Um etwas so buntes wie „Super Mario“ in ein düsteres „Blade Runner“-Korsett zu packen – da gehören schon ordentlich Eier und noch größerer Wahnsinn zu. Doch hätte man Morton einfach machen lassen, vielleicht wäre tatsächlich eine gute Videospielverfilmung dabei herumgekommen. Eine, die ihre Zielgruppe um Meilen verfehlt hätte. Aber wenigstens eine, die als eigenständiger Film funktionieren hätte können. Denn auch, wenn sich Spiel und Film mit der Zeit – in gewissen Genres – immer weiter annähern: Beide Medien funktionieren auf gänzlich andere Weise. Und wenn man sich schon an der Adaption einer Vorlage, die narrativ gesehen nichts bis kaum etwas zu erzählen hat, versucht, dann ist der Weg der sehr freien Interpretation, der Integration der eigenen Sicht auf die Materie, entscheidend. Zumindest, wenn man denn einen guten Film erschaffen möchte.

Doch nur selten geht es wirklich darum, wenn eine Videospielmarke das Medium wechselt. Vielmehr sieht die Rechnung folgendermaßen aus: Ein erfolgreiches Game hat viele Fans, die für liebgewonnene Charaktere sicher auch Geld an der Kinokasse lassen. So folgten auf die „Super Mario Bros.: Der Film“-Pleite fast schon folgerichtig nicht etwa Umsetzungen anspruchsvoller Adventures wie „Day of the Tentacle“ oder „Monkey Island“, die bereits im Ursprungsmedium neben Rätseln viel wert auf die Handlung legten, sondern Verfilmungen von nahezu komplett auf Hintergrund-Storys verzichtenden Beat’em Ups, in der die Spieler sich mit gut wiederzuerkennenden Figuren gegenseitig auf die Fresse hauten. Die waren angesagt, warfen massenhaft ikonische Typen in den Ring und boten augenscheinlich die Möglichkeit, viel Action unterzubringen. Also Zeit für Actionhelden: In „Street Fighter – Die entscheidende Schlacht“ (1994) von Regisseur Steven E. de Souza ließ unter anderem Jean-Claude Van Damme die Fäuste fliegen. Paul W. S. Anderson, der später noch für eine ganz andere Videospieladaption berühmt berüchtigt werden sollte und aktuell mit „Monster Hunter“ noch eine weitere Spielereihe vermutlich vermurkst, machte Christopher Lambert zum Hauptdarsteller von „Mortal Kombat“. Hollywood hat Videospielblut geleckt. Mit erfolgreichen Spielen mussten schließlich auch in der Traumfabrik Moneten gemacht werden. Dass kein Filmemacher wusste, wie mit dem Ursprungsmaterial umzugehen ist, war dabei fast egal. Doch es musste erst das neue Jahrtausend beginnen, um die Weisheit, Videospielverfilmungen seien generell großer Murks, in Zement zu meißeln.

Gut gebollt ist halb verloren

Er kam. Er sah. Er machte Millionen von Videospielfans ihre Lieblingsreihen kaputt. Uwe Boll. Der Regie-Doktor aus Wermelskirchen. Der lebendig gewordene Boxhandschuh in der Fresse der Kritiker. Der Meister der Selbstüberschätzung, großer Schnauze und unterhaltsamer Audiokommentare. Vor allem aber: Ein – ganz unironisch gemeint – großartiger Geschäftsmann. Wenn bis hierhin noch nicht deutlich wurde, dass die Verfilmungen von Videospielen allermeist aus rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten entschieden werden, beim Thema „Uwe Boll“ wird es ganz klar. Von 2003 an prägte sein Name ein knappes Jahrzehnt lang fast im Alleingang den Begriff „schlechte Videospielverfilmung“ – bzw. leider den Begriff „Videospielverfilmung“ allgemein. Fast jeder Film des aus Deutschland stammenden Regisseurs, der im ersten Jahrzent des neuen Jahrtausends erschien, war ein Beweis dafür, dass filmische Umsetzungen von Videospielen nur scheitern können. „Alone in the Dark“, „House of the Dead“, „Postal“, „BloodRayne“, „Schwerter des Königs – Dungeon Siege“ – eine Gurke jagte die nächste. Der Witz dabei: Boll macht gar kein Hehl daraus, dass er mit den Spielen nichts anfangen konnte, sich für Videogames „einen feuchten Scheißdreck“ interessiert. Er kaufte Lizenzen von den Studios günstig ein, hoffte auf einen Erfolg der Spiele und dementsprechend auf einen Erfolg seiner Verfilmungen. „Ich habe [mit Videospielverfilmungen] Geld verdient und war in der Lage, damit Filme zu finanzieren.“ Klares Statement.

Im Hawaii-Hemd sorgte Til Schweiger für schwache Action im kanadischen Wald – statt für edlen Bombast auf einer tropischen Insel…

@ Splendid Film GmbH

Wie „liebevoll“ Uwe Boll bei der Adaption der interaktiven Vorlagen vorging, wird vortrefflich am Beispiel „Far Cry“ deutlich. Der Ego-Shooter des deutschen Entwicklers Crytek aus dem Jahr 2004 war prädestiniert für einen bombastischen Actionfilm vor exotischer Kulisse. Boll besetzte in seiner 2008 erschienenen „Far Cry“-Verwurstung Til Schweiger für die Rolle des Jack Carver (der im Film auch trotz des eindeutig amerikanischen Namens als Deutscher bezeichnet wird), verlegte das Setting von tropischer Insel auf kanadisches Eiland und packte noch Udo Kier und Ralf Moeller in Nebenrollen. Gepaart mit Bolls leider nur semi vorhandenen Inszenierungskünsten – was sollte da schon schiefgehen? Nun, reden wir nicht weiter drüber und lassen Bilder sprechen:

Videospiele – falsch verstanden

Es muss ja nicht immer das Schlechteste vom Schlechten sein, um die Problematik bei einem Großteil der bisherigen Spiel-zu-Film-Adaptionen aufzuzeigen. Es reicht sogar schon ein extrem erfolgreiches Franchise. Wir müssen über „Resident Evil“ sprechen. Auf ganze sechs Filme brachte es die große Realfilmreihe, die irgendwie zwischen lose und gar nicht auf den wegweisenden gleichnamigen Survival-Games (Erscheinungsjahr des ersten Teils: 1996) basiert. Von 2002 bis 2016 kämpfte sich Milla Jovovich als Alice überstilisiert und mit verschwenderischem Zeitlupeneinsatz wie eine Superheldin durch Zombiehorden. War im ersten Film noch ein klein wenig der Schleich-Horror-Ursprung zu erkennen, ging es spätestens ab dem Nachfolger „Resident Evil: Apocalypse“ (2004) um Style-over-Substance und darum, möglichst cool aussehende Ballereien und übermenschliche Superkämpfe zu inszenieren. Bei vier von sechs Filmen stand „Mortal Kombat“-Regisseur Paul W. S. Anderson hinter der Kamera, dem es sichtbar vor allem anderen wichtig war, seine Frau Jovovich makellos in Szene zu setzen. Und – mit Ausnahme des schrecklichen „Resident Evil: The Last Chapter“ (2016) – darf man zugeben: Vor allem die Anderson-Werke sehen fabelhaft auf und haben so einige inzenatorische Glanzmomente zu bieten. „Afterlife“ und der in seiner inhaltlichen Beklopptheit fast schon künstlerische Qualitäten besitzende „Retribution“ bieten vermutlich einige der (visuell) eindrucksvollsten 3D-Momente. Doch blenden wir die Videospielvorlage ein, wird die gesamte Größe des Adaptions-Versagens deutlich. „Resident Evil“ wird zu einer losen Schablone, zu einem Sandkasten-Eimer, aus dem sich die Filmschaffenden ganz frei und frech bedienen. Die Spiele – gerade die ersten drei Teile, die bis heute einen fantastischen Ruf genießen und aktuell frisch geremaked wurden bzw. werden – waren eine Verneigung vor klassischen Zombie-Stoffen, boten ein sehr entschleunigtes Erlebnis, setzten auf Atmosphäre und Spannung. Die Filme aber bieten das, was die Verantwortlichen mit dem allgemeinen Begriff Videospiele zu verbunden haben scheinen – Überstilisierte, hippe Inszenierung, unnahbare und übercoole Charaktere, Rastlosigkeit.

Endlich: Lara Croft als wirklicher Charakter. Ein durchweg guter Film war der „Tomb Raider“-Reboot von 2018 leider immer noch nicht.

@ Warner Bros

Einem ähnlichen Trugschluss fiel Videospiel-Ikone Lara Croft zum Opfer. „Lara Croft: Tomb Raider“ (2001, Regie: Simon West) und „Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens“ (2003, Regie: Jan de Bont) waren durchschnittliche, durchaus gut inszenierte Actionfilme, mit denen man Spaß haben konnte. Doch sie versagten vollkommen dabei, das Potential der Videospielvorlage „Tomb Raider“ (1996) zu erkennen. Statt dem in den Spielen zum damaligen Zeitpunkt recht eindiminsionalen Charakter Croft etwas mehr Tiefe zu verleihen und sie als eine Art weibliche Indiana Jones zu inszenieren – kurz: einen klassischen Abenteuerfilm zu drehen – wurde wieder dem Trugschluss über Videospiele im Allgemeinen nachgegeben. Es musste über alle Maßen cool sein. Vor allem im ersten Film ist kaum noch wirkliches Abenteuer-Feeling zu spüren. Hauptsache, die Action sieht gut aus, Angelina Jolie darf als Lara Croft das, was man fälschlicherweise als starke Frauenfigur verstanden hat, herauslassen und alles wirkt irgendwie künstlich und unantastbar. Natürlich alles auch der Entstehungszeit, den frühen 2000er Jahren, geschuldet – heutzutage sind einige besonders cool gemeinte Szenen kaum noch anschaubar, ohne vor Fremdscham in der Nerdcouch zu versinken. Das Film-Reboot „Tomb Raider“ (2018) von Regisseur Roar Uthaus und mit Alicia Vikander in der Hauptrolle, machte das schon wesentlich besser. Doch auch der Beitrag versagte darin, die medienspezifische Sprache der Spiele-Vorlage „Tomb Raider“ (2013) zu erkennen und eine filmsprachliche Entsprechung dafür zu finden. Und so wirkt es stellenweise, als würden wir im Film dabei zusehen, wie jemand anderes spielt und Rätsel für uns löst.

Gibt es gute Videospielverfilmungen?

Diese störende Eigenheit machte auch „Silent Hill“ (2006) von Christophe Gans zu schaffen. Wenn nach einer gelungen Videospielumsetzung gefragt wird, wird oft dieser Titel genannt. Nicht zu unrecht. Regisseur Gans hat sich überdeutlich mit der interaktiven Vorlage aus dem Jahr 1999 und deren Nachfolgern beschäftigt und liefert oberflächlich betrachtet einen Traum für Fans der Spiele-Reihe ab. Die Bilder immitieren die des philosophisch-surrealen Originals vortrefflich, die Musik greift Themen des Spiels auf – sogar Spiele-Komponist Akira Yamaoka war am Score des Films beteiligt. Die Bemühungen, dem Vorbild gerecht zu werden und nicht nur schnelles Geld zu machen, sind in jeder Sekunde zu merken. Doch letztlich scheitert auch Gans‘ „Silent Hill“ grandios, wenn auch höchst ambitioniert. Denn Drehbuchautor Roger Avary bekam das, was die Spiele inhaltlich vorgaben, schlicht nicht in den Griff. Motive und Gestalten werden unbedacht verwendet, die Hintergrundgeschichte der Geisterstadt und deren Bewohnern wird zu stark simplifiziert und vor allem gelingt es nicht, die Gameplay-Elemente in sinnvolle Filmdramaturgie zu transformieren. So bleibt ein Film, der oberflächlich kunstvoll wirkt und Tiefe vorgaukelt, auf dramaturgischer und narrativer Ebene aber versagt. Das audiovisuell aufregende Korsett zerfällt so nach und nach, bis pure Langeweile überbleibt. Was insbesondere den ersten drei „Silent Hill“-Spielen nicht einmal im Ansatz gerecht wird.

Besser kann man die einzigartige „Silent Hill“-Atmosphäre kaum vom einen ins andere Medium übertragen – doch fehlerfrei ist der surreale Horrorfilm bei weitem nicht.

@ Concorde

Dennoch darf „Silent Hill“ zurecht zu den gelungeneren Umsetzungen von Videospielen zählen – und wenn es nur aus dem Grund ist, dass sich die Spieler der Vorlage ernstgenommen fühlen konnten und zumindest eine oberflächliche Dosis jenes Feelings bekamen, das sie beim Zocken empfanden. Welch gute Inszenierungsarbeit Gans leistete, wird umso deutlicher, wenn man sich den Nachfolger „Silent Hill: Revelation“ von 2012 anschaut, für den Regisseur Michael J. Bassett mit viel zu schnellen Schnitten und einer zu sehr an Musikvideoästhetik angelehnten Stilistik alles zunichte machte, was die Fans der Reihe zu schätzen wissen.

Immer wieder scheitern Drehbuchautoren und Regisseure an dem Adaptionsprozess Roman zu Film. „Das Buch ist besser“ ist eine allzu pauschale, aber beliebte Aussage. Doch es gibt auch unzählige grandiose cineastische Umsetzungen literarischer Stoffe. Zu einem guten Ergebnis kommt es meist dann, wenn die Verantwortlichen den Mut haben, sich im entsprechenden Rahmen von der Vorlage zu entfernen, ohne den Kern aus den Augen zu verlieren. Momente des Buches sollten nicht einfach 1:1 kopiert werden. Vielmehr sollte für den Stil des Romans ein filmischer Gegenentwurf gefunden werden. Was dem Buch der individuelle Schreibstil, ist dem Film seine Kamerarbeit, seine Musik, seine Montage. Es geht bei Adaptionsprozessen stehts darum, filmsprachliche Entsprechungen zu finden. Für die filmische Umsetzung von Literatur hatten Filmschaffende seit Beginn des Kinos Zeit, Möglchkeiten auszutesten. Es wurde geforscht, es wurde gescheitert, es wurden Erfolge erzielt – und trotz all der Vorarbeit wird bei Literaturadaptionen auch heute noch regelmäßig daneben gegriffen. Denn natürlich: Jeder Stoff ist anders, muss anders und indivuell behandelt werden.

Das Medium Videospiele ist noch vergleichsweise jung. Videospielemacher experimentieren selbst noch mit dem Einsatz narrativer Mittel und nähern sich nicht selten selbst immer weiter cineastischer Inszenierung an, verlieren dabei auch mal die narrativen Möglichkeiten eines interaktiven Mediums aus den Augen. Viele Filmschaffende sind dennoch häufig offensichtlich überfordert, wie mit Videospielen bei der medialen Transformation umgegangen werden soll. Und einen Königsweg wird es ohnehin nicht geben. Was aber auffällt: In den vergangenen Jahren sind einige auf Spielen basierende Filme und Serien entstanden, die tatsächlich einen ordentlichen Job machen. Sei es, weil nach und nach Regisseure und Drehbuchautoren die Bühne betreten, die selbst mit Videospielen aufgewachsen sind und einen ganz anderen Zugang zu der Materie haben. Sei es, weil sich, wie bereits erwähnt, viele Spiele immer mehr der cineastischen Inszenierung annähern und weniger abstrakt sind. Doch Filme wie der anspruchslose Monsterquatsch „Rampage – Big meets Bigger“ oder der amüsante „Pokémon – Meisterdetektiv Pikachu“ machen Spaß und finden eigene Wege, den Vorlagen Tribut zu zollen und gleichzeit nicht zu vergessen, was einen Film zum Film macht. Wie es sich mit „Sonic the Hedgehog“ verhält, werden wir ab dieser Woche sehen können.

Natürlich gibt es noch viele weitere Videospielverfilmungen, auf die wir in diesem Artikel nicht eingegangen sind. Welche muss man denn eurer Meinung nach auf jeden Fall gesehen haben? Und welche ist absoluter Käse? Was haltet ihr von Verfilmungen generell? Unnötig oder sinnvoll? Und welches Spiel sollte auf jeden Fall mal auf der Leinwand landen? Ihr wollt uns darauf antworten? Dann ab ins Forum mit euch.

Zur Registrierung