BG Kritik: „Hamilton“

Das vermutlich erfolgreichste und meistgefeierte Musical dieses Jahrtausends ist in einer professionell aufgezeichneten „Live“ Filmversion bei Disney+ gelandet. Die Geschichte von Alexander Hamilton, einem der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, präsentiert als Rap-, R’n’B- und Soul-Musical.

Hamilton

(Musical Erstaufführung: 2015 | Aufnahmedatum: 2016 | Filmveröffentlichung: USA, 07/2020)

Produzent, Autor, Liedtexter, Komponist: Lin-Manuel Miranda

Aufführungsregie: Thomas Kail

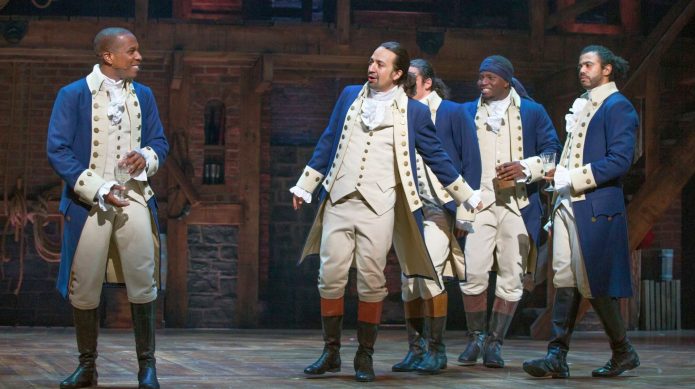

Darsteller: Lin-Manuel Miranda, Leslie Odom Jr., Phillipa Soo, Daveed Diggs, Christopher Jackson, uvm.

Geschichtsstunde

Die amerikanischen Kolonien befinden sich im Unabhängigkeitskrieg mit „Vater“ United Kingdom. In diesen Revolutionswirren und in den politischen Aufgaben rund um die Entstehung und Konzeption einer neuen Nation tritt ein Mann namens Alexander Hamilton hervor, der gut 200 Jahre später als einer der entscheidenden Gründungsväter der USA, als Sachverhalt in einem Michael Bay Werbespot (YT Link) und als Gesicht auf dem 10-Dollar-Schein in Erinnerung blieb und bleibt. Der „ten-dollar founding father“ kam als Waise, Bastardsohn einer geächteten Frau und eines verarmten schottischen Landbesitzers, und als Immigrant von einer Karibikinsel in die unruhigen neuenglischen Kolonien, fand sich dort bald darauf als rechte Hand von General George Washington wieder. Und immerzu wundert sich der langjährige Konkurrent und spätere Vizepräsident Aaron Burr (Leslie Odom Jr.), wie dieser „bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman“ Immigrant einen so rasanten und so erfolgreichen Aufstieg in der politischen Welt hinlegen konnte. Burr bleibt von entscheidender Bedeutung, denn er ist, wie er in der Eröffnungsnummer „Alexander Hamilton“ bekannt gibt, „the damn fool that shot him“, der Narr, der Hamilton erschießen wird.

Mit dieser in gewisser Weise Brecht’schen Vorwegname des vermeintlichen Endes, wohin der Konkurrenzkampf zwischen Hamilton und Burr führen sollte, gibt Produzent, Autor, Liedtexter, Komponist und Hauptdarsteller Lin-Manuel Miranda den Weg vor. HAMILTON ist der Blick-zurück des 21. Jahrhunderts auf Vorgänge und Personen der gewissermaßen fast schon mythologischen US-Historie, ist die Annäherung eines puerto-ricanischen Immigranten abstammenden Geschichtenerzählers, Sinn und Verständnis in die komplizierte und widersprüchliche Geschichte seiner Heimat zu bringen.

Miranda findet einen vielschichtigen post-modernen Weg, sich vermeintlich trockenen Geschichtsstoffen zu nähern, ihnen Faszination und neue Bedeutung abzugewinnen. Das fängt bei der Präsentation als Musical an, führt weiter über die musikalische Ausführung mit Rap, Soul und Co., und endet noch lange nicht beim Casting, welches fast ausnahmslos Darsteller afroamerikanischer, lateinamerikanischer, karibischer oder asiatischer Herkunft in den Rollen der (quasi ausnahmslos) weißen Gründungsväter und ihrer Frauen besetzt. Die einzige „weiße“ Sprechrolle in dieser Broadway Originalbesetzung gehört Jonathan Groff als englischer König George III, der als komödiantisches Highlight sarkastisch und parodistisch zersetzte Kommentare zum Geschehen in der Kolonien abliefert, präsentiert in feinstem „I will kill your friends and families, da-ba-ba-ba-da“ Ohrwurm-Tralala.

© Disney

Denn, ja, HAMILTON ist oft genug ein „romp“, eine echte Sause, ein fetziges Musikereignis, das zum Mitsingen, Kopfnicken und Tanzen einlädt. Doch genauso oft ist es ein komplexes Politdrama und mittendrin ein Charakter- und Ehedrama, das Porträt eines von seinen Ambitionen getriebenen Mannes und seines nicht minder ambitionierten Konkurrenten. Rund 30 Jahre (plus Epilog) umspannt die Geschichte von HAMILTON, von 1776 bis hin zu Alexander Hamiltons Tod. Hamiltons militärischer Einfluss auf die entscheidende Phase des Unabhängigkeitskriegs, die Beziehung zum politischen Ziehvater Washington, die Ehe mit der reichen und angesehenen Elizabeth Schuyler (Phillipa Soo), der Konkurrenzkampf mit Burr, Hamiltons Rolle als erster Finanzminister der neuen Nation und die Verwicklungen im Interessens- und Machtkonflikt der Säuglingsjahre der USA. Es ist ein sattes Pfund, welches uns Miranda hier vorsetzt, mit dem Informationsgehalt einer für gewöhnlich trockenen vierstündigen Doku, dem glänzend herausgearbeiteten Ideen- und Ego-Kampf der Politikarbeit und dem darin verwobenen Personendrama, um die so einzigartige Karriere eines besonderen Mannes, um eine erstaunlich vielschichtige Ehe-Situation und um den wahlweise tragischen oder selbstgerechten Mann in Hamiltons Schatten.

Miranda und Bühnenregisseur Thomas Kail präsentieren HAMILTON mit einer geschickten visuellen Reduzierung. Das Set ist nicht viel mehr als ein vage-minimalistischer Hintergrund, die Bühne teils drehbar und spärlich zu Leben erweckt durch ein paar Tische, Stühle und Kisten. Ein Bühnenwerk ist immer Abstraktion und Reduktion, doch HAMILTON unterstreicht, dass hier Darsteller, Musik und Worte im Vordergrund stehen. Die präsentierte Gefühlswelt darin eher ein realistisches Drama mit „filmischer“ Darstellungstragik, statt „pulpy“ Melodrama á la PHANTOM DER OPER zu sein. Und dennoch stehen in diesem nahezu komplett durchgesungenem Musical realistische Gesten und natürlicher Ausdruck hinter Tanz und Choreographie zurück, die Hauptdarsteller dabei unterstützt von einem Ensemble in Personalunion aus Tänzer, Chor, Statisten und Set-Dresser. Sogar einen Flashback bringen Miranda und Kail auf die Bühne, überlassen andernorts aber den Performern das Spotlight, sei es bei schmetternden Solos von Burr, Eliza oder Washington, durch einen vieldeutigen Rollenwechsel dreier Darsteller zum 2. Akt oder durch Extravaganz und Unterhaltungseffekt, den insbesondere Daveed Diggs in seine Rollen als Lafayette und Thomas Jefferson bringt. Und dennoch überragt die musikalische und texterische Leistung alles, das „Songbook“ durchzogen von feinsten rhetorischen Spitzen, cleverer Mehrdeutigkeit, intensiver Emotionalität und einem effektiven Arsenal wiederkehrender Sätze und Statements.

Hamilton bei Disney+

© Disney

So wie Hamilton in seinem zentralen Mantra („Not throwing away my shot“) immer wieder betont, seine Chance zu nutzen, die Gelegenheiten, die sich bieten, nicht zu verschwenden, sollte auch der geneigte Zuschauer diese Möglichkeit ergreifen und den Musicalfilm (oder Filmmusical?) ansehen. Wir hatten bereits festgestellt, dass die US-amerikanische Bühnen- und Musicalwelt für den interessierten Mitteleuropäer eine weit entfernte und oftmals unerreichbare Welt ist. Diese Filmversion, eine Fusion aus drei regulären Broadway-Aufführungen im Juni 2016, kann höchstens eine Annäherung an eine echte Live Performance mit der Originalbesetzung sein, doch es ist für die absehbare Zukunft die einzige Annäherung, die es gibt. Dies ist unser einziger „shot“, das kulturelle Hyper-Phänomen namens HAMILTON kennen zu lernen, zu konsumieren und daran teilzunehmen.

Dass der Film ausgerechnet bei Disney gelandet ist, wirkt auf den ersten Blick enorm überraschend. Denn ein engagiert politisches, hochgradig divers besetztes und konzipiertes „Rap“ Musical für Erwachsene klingt nicht unbedingt wie klassische Disney Kost. Andererseits ist man beim Maus Haus immerzu auf der Suche nach neuen Erfolgsstorys, die man sich einverleiben kann. Disney giert nach allem, was golden glänzt. Und HAMILTON strahlte eine Zeit lang heller und goldener als König Midas. Bedenkt man die begrenzte globale (und auch landesweite) Tragweite eines Broadwaymusicals, strahlte HAMILTON im Vergleich eine Zeit lang heller als beispielsweise die AVENGERS. Und nicht zuletzt wurde Lin-Manuel Miranda selbst in den Jahren nach der Bühnenpremiere insbesondere bei Disney gefördert und eingesetzt, als Songschreiber bei VAIANA, als Darsteller bei MARY POPPINS RÜCKKEHR und als Gast in zwei Filmen der neuen STAR WARS Reihe.

Nachdem Pläne einer direkten Filmadaption des Musicals (ähnlich wie LES MISÉRABLES oder, äh, CATS) scheiterten und/oder abgelehnt wurden, sicherte sich Disney Anfang des Jahres für angeblich satte 75 Millionen Dollar die Vertriebs- und Ausstrahlungsrechte an HAMILTON. Eigentlich war eine große Kinoauswertung für 2021 geplant, doch Corona machte einen Strich durch die Rechnung, brachte nicht zuletzt auch die Theaterwelt in Existenznot. Also sattelte man bei Disney um und „teilte“ HAMILTON mit dem normalsterblichen Publikum, gezielt zu den Feierlichkeiten am 4. Juli in den USA herausgebracht, aber ganz zufällig (?) auch inmitten immenser sozialer und gesellschaftlicher Aufstände und Revolutionsgedanken, befeuert von einer Regierungsadministration, die aktiv Öl ins Feuer gießt und die Gräben zwischen den entzweiten Staaten von Amerika weiter vergrößert. Mit anderen Worten: diese explizit amerikanische Musicalgeschichte, die während der Obama-Administration entstand, hat in den Trump-Jahren nur an Bedeutung und Anwendungsmöglichkeiten hinzugewonnen.

Der komplizierte Umgang mit Hamiltons Geschichte

Für die „Broadway-Crowd“, die schon seit gut fünf Jahren mit HAMILTON vertraut ist, vielfach schon mehrmals Live vor Ort war, ist bereits die zweite Phase eines jeden großen Erfolgs angebrochen. Das Musical sei eigentlich fehlerhaft, problematisch oder schlicht gar nicht so gut wie behauptet, heißt es da oft. Mancherorts ist sogar schon Phase 3 angebrochen, welche die (Konter-)Konterrevolution einläutet und verkündet, doch, ja, HAMILTON habe den erhaltenen Ruhm und Anerkennung verdient. Diese Rezeptionsphasen gehen an einem populären Unterhaltungsmusical wie PHANTOM DER OPER oder CATS leichter vorüber als an einem so hochpolitischen Werk wie HAMILTON. Es führt kein Weg dran vorbei; Schöpfer Lin-Manuel Miranda betreibt eine hochkomplexe Auseinandersetzung mit der Entstehung der USA, mit der Konzeption des amerikanischen Ideals und mit der Fehlerhaftigkeit der Menschen, die diese Prozesse antrieben. Und Miranda verlangt eine solche Auseinandersetzung auch vom Publikum.

So cool, lässig und peppig HAMILTON in seinen 2,5 Stunden auch ist (und es ist enorm cool, lässig und peppig), so schwierig ist es, diese Vorgänge und diese Figuren so zu greifen und zu begreifen, dass sie den eigenen Ansprüchen gerecht werden. Nicht nur das Casting kommentiert die komplizierte und oft finstere Geschichte der USA, der Sklaverei, der Rassentrennung und darüber hinaus. Mirandas Texte sind voller kleiner Spitzen und Nadelstiche, sind sich nicht zu fein, das ein oder andere amerikanische Personen-Monument einzureißen oder zumindest anzukratzen. Doch die eigene Narrative setzt diesen aus der Gegenwart einfließenden Gedanken immerzu Grenzen. Man kann noch so gewitzt einwerfen, „Immigrants get the job done“, kann noch so oft beispielsweise John Laurens‘ Anliegen wiederholen, schon bei der Konzeption der Verfassung die Sklaverei abzuschaffen, wenn es doch in der Realität ganz anders ablief. Fast alle der hier porträtierten einflussreichen Männer und die wenigen behandelten Frauen hielten entweder selbst Sklaven oder profitierten von einem Staatssystem, welches auf Sklaverei erbaut wurde. Diese Diskrepanz ist Miranda durchaus bewusst und doch kann er nicht immer erfolgreich dagegen (oder drumherum) anschreiben. Ausgerechnet George Washington selbst bekommt Plot-bedingt das geringste Maß an Kritik ab.

Wenn man HAMILTON überhaupt irgendeine Form des Scheiterns unterstellen will, dann ein ehrenhaftes Scheitern an den eigenen Ambitionen und an der unbeherrschbaren Komplexität der behandelten Sachverhalte. Es ist eine mutige, einfallsreiche, über weite Strecken atemberaubend clevere und unterm Strich einfach wahnsinnig unterhaltsame Mischung. HAMILTON macht eine trockene Geschichtsstunde (bzw. zweieinhalb Stunden) zur gleichermaßen coolen, wie anregenden und emotional packenden Angelegenheit. Es stecken genug musikalische, textliche und darstellerische Ideen für drei Filme (oder Musicals) in diesem Werk. Dass man überhaupt so viel komplexen und diskutierbaren Ideengehalt in ein so gewitztes und unterhaltsames Werk packen kann, ohne bei jedem zweiten Schritt ins Stolpern zu geraten, ist Ausdruck genug von Mirandas Meisterschaft. Die Details, wie man mit den Nuancen in Stil und Inhalt umgeht, liegen beim individuellen Zuschauer, beim Vorwissen und der Bereitschaft, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen. (Und das ist nicht zuletzt für den deutschsprachigen Zuschauer eine Herausforderung, kommt HAMILTON in dieser Version logischerweise ohne Synchronisation und auch ohne deutsche Untertitel aus.)

Bei aller möglicherweise berechtigten Kritik ist HAMILTON nun einmal eine Geschichte mit einer ganz speziellen Perspektive. Kein Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität. Es ist das vermutlich wichtigste wiederholte Thema des Films, die Idee der historischen Erinnerung, des Vermächtnis, der Geschichtsschreibung. „Who lives, who dies, who tells your story“, heißt es aus den Mündern gleich mehrerer Figuren. Wer lebt, wer stirbt, wer erzählt deine Geschichte? Dies ist eine solche Version, die nicht ohne Grund HAMILTON heißt, ganz egal wie spannend und emotional greifbar Aaron Burr als tragischer Antagonist behandelt wird. Auf den wirklich allerletzten Metern fällt Schöpfer Lin-Manuel Miranda ein, dass seine Geschichte eine dritte Hauptfigur hat – oder haben könnte. Ihm fällt ein, dass eventuell sogar der Titel mehr sein kann als der wörtliche Verweis auf den berühmten Namensträger. „Ach übrigens … außerdem“, heißt es gewissermaßen auf diesen letzten Metern. Dies ist die finale Herausforderung für den einzelnen Zuschauer: hält man dies für eine geglückte stilistische und narrative Vollendung, für eine gelungene Ergänzung oder für eine peinliche Fußnote? Die Möglichkeiten sind so herausfordernd, spannend und mitreißend wie dieser außergewöhnliche Film insgesamt.

Fazit:

Nicht nur durch seine ungewöhnliche mediale Herkunft ein überaus spannender und sehenswerter Sonderfall. Ein herausragendes Musical, gleichermaßen unterhaltsam und schmissig, aber auch politisch komplex und diskussionswürdig. Ein (amerikanischer) kultureller Meilenstein unserer Zeit. Da darf man gerne auch als deutschsprachiger Zuschauer den Mut zusammennehmen, um sich diesem englischsprachigen Werk anzunehmen.

Zur Registrierung